《處處藍天》:愛和幸福就像天空,無處不在

2022-02-11

2022-02-11  2022-02-11 15:24

2022-02-11 15:24

文|珍狄妮爾遜

譯|薛慧儀

外婆很擔心我。不是因為四個星期前我姊姊貝莉死了,也不是因為我母親整整十六年來音訊全無,更不是因為我忽然整天裡只想到性。她之所以擔心我,是因為她的一株室內盆栽長了斑點。

在我十七年的人生裡,外婆一直相信這株特別的植物——難以形容到底是什麼品種——反映著我情緒上、心靈上與身體上的健全狀態。就連我也開始相信了。

從我坐著的地方,可以看見在房間另外一頭,身高一百八十幾公分的外婆,穿著滿身花朵的連身洋裝,站在那株長了黑斑的植物前張望。

「你說這次它可能無法痊癒是怎麼回事?」她正在問大仔舅舅。大仔舅舅,樹藝師,賴在我們家裡的大麻癮君子,還是個瘋狂科學家。他對什麼事情都知道一點皮毛,但是他對植物可是無所不知。

外婆一面這麼問,一面盯著我瞧。對其他人來說,她的舉動大概很奇怪,甚至不尋常,但大仔卻不這麼認為,因為他同樣也正盯著我瞧。

「它的狀況這次很嚴重。」大仔聲如洪鐘,彷彿他正站在舞台上或講壇上發言;他說的話都很有份量,哪怕只是一句「把鹽遞過來」,從他嘴裡冒出就像「汝不應犯下十誡」。

外婆雙手沮喪地捧著臉,我繼續在「咆哮山莊」的頁邊空白處隨手寫下一首小詩。我蜷縮在沙發角落裡,根本懶得理他們,寧可在嘴裡塞一堆迴紋針。

「但這株植物以前總是會自己復原的。大仔,就像上次小藍手臂骨折那一次。」

「那次葉子上長的是白斑。」

「或是去年秋天,她去徵選首席豎笛手,結果還是又當了次席。」

「那次是棕色斑點。」

「或是那一次——」

「這次不一樣。」

我抬起頭。他倆仍盯著我,好一對悲傷與憂心的高大雙人二重唱。

外婆可是四葉草鎮裡的園藝大師,擁有北加州地區最出眾的花園。她的玫瑰能綻放出比一整年夕陽還要繽紛的顏色,那些花朵散發出的馨香讓人如癡如醉,鎮上甚至傳說,只要一聞過這香氣便會當場深深愛上,無法自拔。但儘管她有著家喻戶曉的培育植物才能,但這一株跟隨著我人生軌道成長的植物,卻似乎完全不理會她的努力,或是自己本身的植物修復力。

我放下書,把筆擱在桌上。外婆往那株植物靠近,對它低語「生活樂趣」有多重要,然後挪動笨重的身體來到沙發前,坐在我身旁。

大仔也加入我們,他巨大的身子一屁股坐在外婆身旁。我們三個人,目光茫然,每個人都一頭亂髮,就像在頭上頂著一大群亂烘烘、羽毛閃閃發亮的黑烏鴉,就這樣在沙發上坐了一整個下午。

自從我姊姊貝莉一個月前在鎮上戲劇表演「羅密歐與茱莉葉」排演時,因為要命的心律不整而倒下去後,我們一直都是這副德行。彷彿有人趁著我們在看著另外一邊時,用吸塵器一下子把這一頭我們舉目所能見到的一切,全吸空了。

.png)

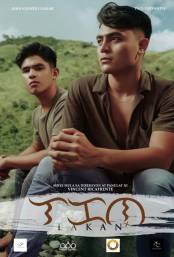

《處處藍天》書封/春天出版社提供

延伸閱讀:《紅皇后》:揉合《佈局》的燒腦懸疑、《第二聲鈴響》的驚悚翻轉,再創西班牙推理故事高峰

延伸閱讀:《看誰在說謊》:五個學生走進課後留校教室,只有四個活著離開